作者 |凌想

来源 |凌想亲子心理(ID:lingxiang127)

做咨询多了,我常常有个感慨,这世界上最遥远的距离,不是从高山到海底,而是从人心到人心。

并不是说人心叵测,而是说,心智发展水平的不同,可以让同床共枕很多年的夫妻如同活在两个世界。

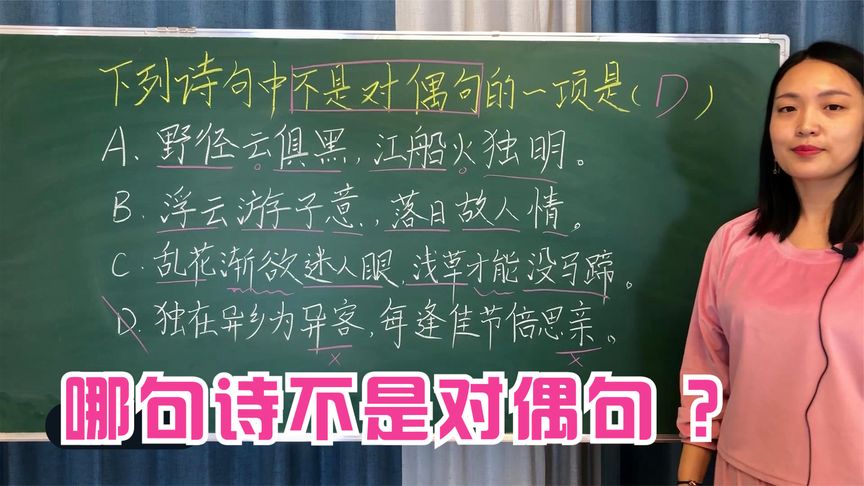

就像《再见爱人》里的李行亮和麦琳,他们在一起生活了十几年,熟得不能再熟,但是,你会发现,很多时候他们没办法交流——你讲的话我听不懂,我讲的话你不理解。

他们都在努力表达自己,都尽量真诚,可惜,经常是鸡同鸭讲,说不清辨不明,矛盾重重。

是什么造成了这个差距?

是心智水平的不匹配。

心智水平是一个人的心理年龄,它和生理年龄无关。

有的人已经垂垂老矣,心智成熟度还是个两岁小孩,始终活在自己的世界里,主要用投射的方式和外界打交道,无法看到真实的人与事。

心智水平和我们常说的认知水平、情商都有交集,但又不完全一样。

它和一个人在生命早期被很好的养育有关,被积极关注,被接纳,被镜映,形成安全的依恋关系。

这样的人,心智化水平会比较高。

心智成熟度比较高的人,是一个真正意义上的成年人。他具备一定的反思能力,能够换位思考,同理到别人。

相对麦琳,李行亮的心智成熟度显然更高一些。

在36问里,他能够时时跳出两个人的纠缠,从更高维度观察两个人之间发生了什么。他会问:是不是我的状态让你不舒服了?你还好吗?我们要这样继续聊吗?

而麦琳,基本上一直被情绪裹挟着起起伏伏,她缺少这个跳脱出来、反身观察的能力。

其次,心智成熟度比较高的人,看问题会比较整合,不会偏执。

就像李行亮说对麦琳说:我很爱你,你在我心里是不可或缺的,但这不代表你就是满分伴侣。

这是实话,但麦琳却接受不了。

在她的观念里,好就是好,不好就是坏,容易从一个极端滑到另一个极端,很难有中间的整合状态。

所以,当她吃第一口青团不是自己想要的馅时,她就会否定李行亮为她打飞的买青团的整个行为,觉得他没有做到自己的心趴上。

这种偏执的思维模式,就容易造成争吵,破坏关系。

另外,心智成熟度高的人,他的主体性比较强,在婚姻中有给与的能力。

而心智不够成熟的人,虽然他的生理年龄已经是个成人了,但心理年龄还是一个小孩子,渴望有人能满足自己内在的匮乏。

他会不停地要要要——用各种方式,比如讨好、付出、作闹、控制、指责。

他找伴侣,其实是在找一个能够满足自己需求的人——你要给我稳定,给我包容,给我认可,你要无条件地爱我。

在这样的心理状态中,他没办法把对方看作一个独立的、完整的、真实的人——不是他不想,是根本没有这个意识。

他会把对方工具化,是满足自己需求的一个工具。

这么说并不意味着他是恶意的,而是他自己在成长中就是被工具化的,他自己都不知道被当做一个独立主体是什么滋味。

在他的经验中,关系就是工具化——被工具化。要么我付出、讨好,甘愿自己被工具化,以得到对方的认可,找到价值感。

同时,他也要求对方满足自己的需求,我付出这么多,我对你这么好,你也要回报我我想要的。

他不是因为自己“有”而愿意给,而是把“给”作为一种控制和讨好的方式。

他的“给”是带着压抑、委屈和愤怒的。

在他的内在世界里,只有这一种关系模式。就像一条鱼,它只知道自己在水里生活,它的一切技能都是围绕在水里生活发展出来的。它不知道还可以在陆地上生活——它没有这个体验。

在李行亮和麦琳的关系中,多少能看到这一点。

麦琳一直在朝李行亮索要情绪价值,求安慰,求认可,求理解,但她到底想要什么,她自己都说不清。

就像一个小婴儿,有很多全能自恋——只要自己一哭,这个世界就知道自己想要什么,就有奶水吃了,不舒服的尿布也换了。

我不说,这个世界能猜到自己的心意,就能满足我的愿望。

这就是全能自恋。

在麦琳这里,也有点这个意味:我不说,或者我说不出来,我也不知道我到底想要什么,但你必须要知道,你要给得合我心意才行。

当然,在最后面的36问里,麦琳有了明显进步。

她告诉李行亮,在她伤心的时候,你可以怎么说,才能安慰到自己。

这就是一个比较成熟的做法——我首先对自己的感受和需要负起责来,搞清楚自己到底想要什么,然后明确告诉你,这样你才可能给到我。

如果夫妻中一个心智成熟度高,另一个低,高的那一方就需要向下兼容。

他会觉得讲道理讲不清,对方根本听不进去,没办法,只能哄,敷衍了事:好好好,是我不对,我不该这样。

就像李行亮那样,遇到矛盾,习惯性地去哄,只希望对方的情绪赶快过去,一切恢复平静。

但谁会哄谁一辈子呢?时间长了,也就厌了烦了,不想再说违心的话了,就会变得麻木,选择视而不见,或者逃避到外面去。

所以,心智成熟度高的一方,内心往往是孤独的,因为对方无法看到真实的自己,没办法进行触及心灵的交流,没办法惺惺相惜。

而成熟度低的一方,其实也并不幸福。

因为觉得对方不是真正理解自己,只是敷衍自己——他也没得到他真正想要的,他也有很多的委屈和愤怒。

怎么可能得到呢?

你向你的伴侣一个劲儿地索取,渴望他能无条件包容你,归根结底,是一个未被满足的婴儿对全然母爱的渴望。

可是,你现在已经是一个成年人了,你的需求比婴儿大了很多倍,你的破坏力也大了很多倍。

对方也是一个普通人,有自己的局限和伤口,他承载不了你更多,给不了你无时不刻的无条件的爱。

还有一种情况。

如果心智都不够成熟,两个人都是小孩子,那就更有的吵了。

而且小孩子没有能力反思,意识不到两个人之间发生了什么,意识不到自己的孩子心态、受害者心态,只会指责对方没有给到自己想要的。

于是一点小事就会引发争吵,吵得天昏地暗,彼此都伤痕累累。

两个人以为是性格不合,但根本原因也许在这里。

如果心智水平不匹配、不成熟,这段婚姻就无解了吗?

也不尽然。

就看两个人在婚姻中想要什么了。

就像李行亮,他更看重婚姻中伴侣的陪伴、照顾,他希望伴侣能拿出50%的精力关注自己。而麦琳恰恰能做到。

那食得咸鱼抵得渴,他可能就要忍受婚姻中心灵世界的孤独,忍受麦琳的局限。

这也是一种平衡。

还有一种可能,就是自我成长。

当你意识到自己还是婴儿心态,愿意经历蜕变的痛苦,让自己的主体性强大起来,为自己负起责来,那就为婚姻创造了新的可能性。

或者,当婚姻中更成熟的一方愿意更多包容、看见不够成熟的一方,疗愈也可能发生。

就像李行亮和麦琳,36问后,李行亮交给麦琳一封短笺。他告诉麦琳:你不用再多做一点,你现在就已经足够好。我永远不会离开你。

你会看到,麦琳反复地拿出这封信来看,路上看,晚上看,车上看。显然,她被深深触动了。

这就是一种疗愈。

而18天的旅程,麦琳也有所反思和成长,她终于有能力、有意愿跳出关系来审视关系,有能力、有意愿去看见李行亮,以一种主体性的姿态去给予对方。

节目最后,她给李行亮的信里很真诚地表达了这些。这对她来说,是一个巨大的自我超越。

所以,

我们都讲求婚姻中的门当户对,因为这会增加婚姻幸福的可能性。

但人们往往忽视了在心智层面的门当户对——很多人可能一辈子都意识不到这一点。

是啊,看起来再熟悉不过的枕边人,如果缺少心智发展的视角,你是很难真正看清楚他的,也很难看明白自己。

两个人都在无明中,吵吵闹闹,磕磕绊绊。你会安慰自己:生活不就是这样吗,凑合着过吧。

也许,当你看到这一点,你的世界会有些不一样。

*来源:凌想亲子心理(ID:lingxiang127),凌想,国家二级心理咨询师,资深出版人,专注儿童心理,著有《好妈妈都懂的心理学》。